芯片简史系列 | 芯片发展的奠基石(1679——1946年)

一.芯片文明的发源:《易经》八卦与二进制

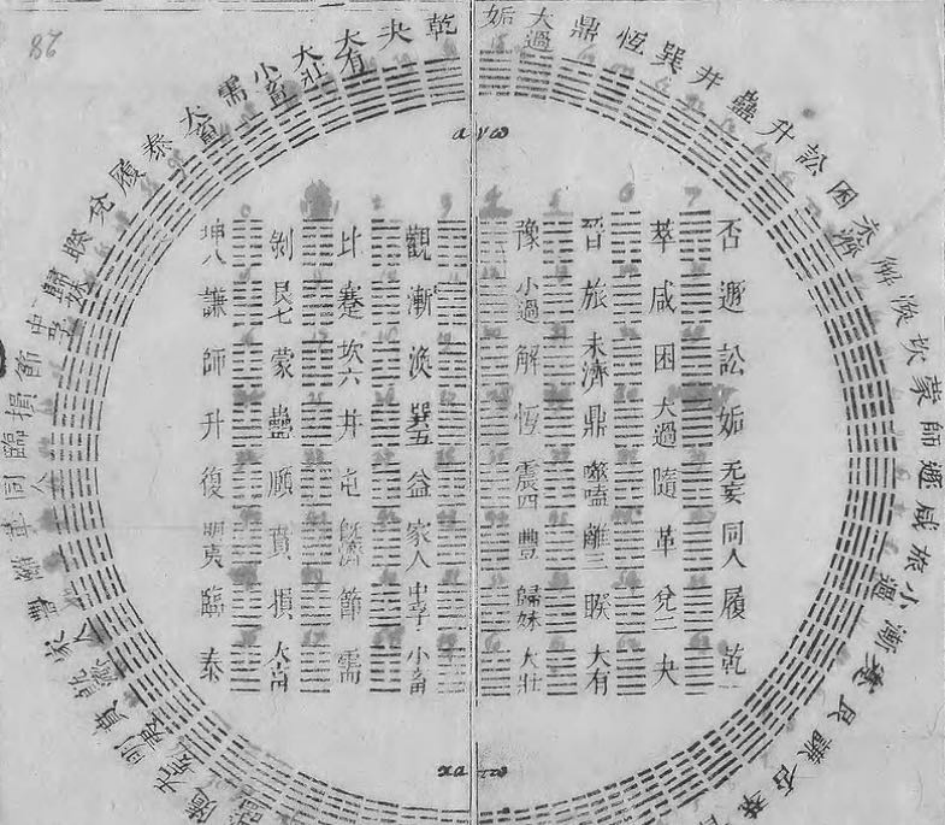

1.1《易经》八卦

八卦相传是由三皇五帝时期的伏羲氏所发明,最早见于《易经》。八卦由阴爻和阳爻两个基本符号,以“一”为阳,以“- -”为阴,按照一定的规律分别组合,来说明自然界和人类社会变化规律的一切现象。

《周易∙系辞》载云:“《易》有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦。”所谓太极,通常理解为宇宙处于混沌状态的原始本体,是物质的本原;两仪即为阴与阳,是宇宙由混沌未分状态的气,进一步分化成阴阳的代表意象;由两仪的阴、阳,各自再复加一阴一阳,就分出四象,即“太阳、太阴、少阳、少阴”。四象两爻组合中的爻位有上下之分,可表示阴阳的上下位置及源于阴或源于阳;在太阳、少阴、太阴和少阳下各加一根阳爻和阴爻就变成了八卦,即“乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤”。

伏羲先天八卦图示意

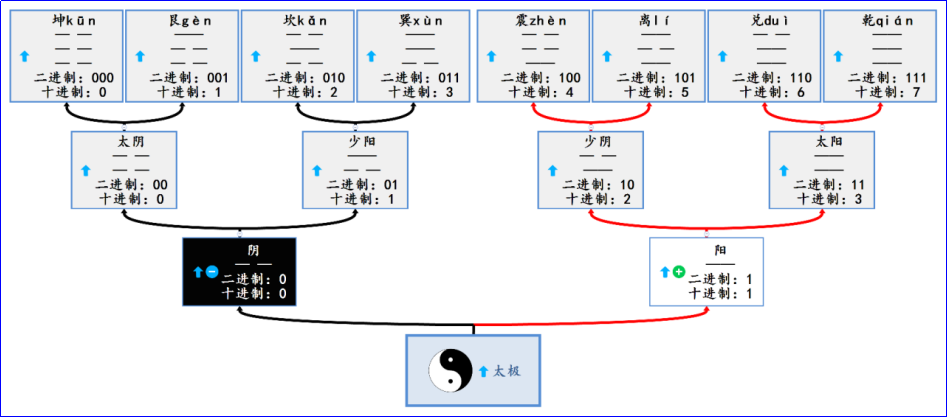

1.2 从易经八卦到二进制

1679年德国数学家戈特弗里德.威廉.莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz,1646-1716)将自己制造的一枚硬币赠送给鲁道夫·奥古斯都公爵,硬币上面刻着二进制与十进制的对比状态,预示了二进制的诞生。

戈特弗里德.威廉.莱布尼茨制造的二进制硬币

1701年白晋给莱布尼茨的六十四卦图

莱布尼兹对中国文化有浓厚兴趣,很早研究中国哲学,认为中国文化与欧洲文化相辅相成。1971年4月,莱布尼兹把他的二进制表寄给了法国在中国传教士白晋,白晋在给莱布尼兹的回信中认为二进位制与中国上古所传伏羲八卦有关,并附寄一个木雕版印制的六十四卦圆图。1703年4月1日莱布尼兹收到信和图惊喜发现中国古老《易经》中的阴爻“- -”与阳爻“—”可以解释为二进制计数的“0与1”加以解释,而八卦也恰好组成了 000 到 111 共 8 个基本序数。一个月后,莱布尼茨在法国科学院院报上发表了自己那篇关于“二进制”的文章,题目就叫《关于只用两个记号0和1的二进制算术的解释——和对它的用途以及它所给出的中国古代伏羲图的意义的评注》。因此,有不少人认为莱布尼兹对于二进制的发明受到了《易经》八卦的启发,对二进制的起源存有争议。

易经八卦与二进制对应关系图示

莱布尼茨发明的二进制是数学记数系统的一种最简单的进制,每位数增加到2就向上一位进位,每位上的数字只可能是0和1。二进制因每位数字的二值性,四则运算可以简化为加法和移位两种运算,以及与逻辑判断的可对应性,如电路的“开”和“关、磁路的“正向”和“反向”等都可以用二进制的1和0表示。因此,二进制在现代数字电路和计算机中被广泛应用,成为芯片发展的理论基础以及人类开启开启数字化和信息化的钥匙。

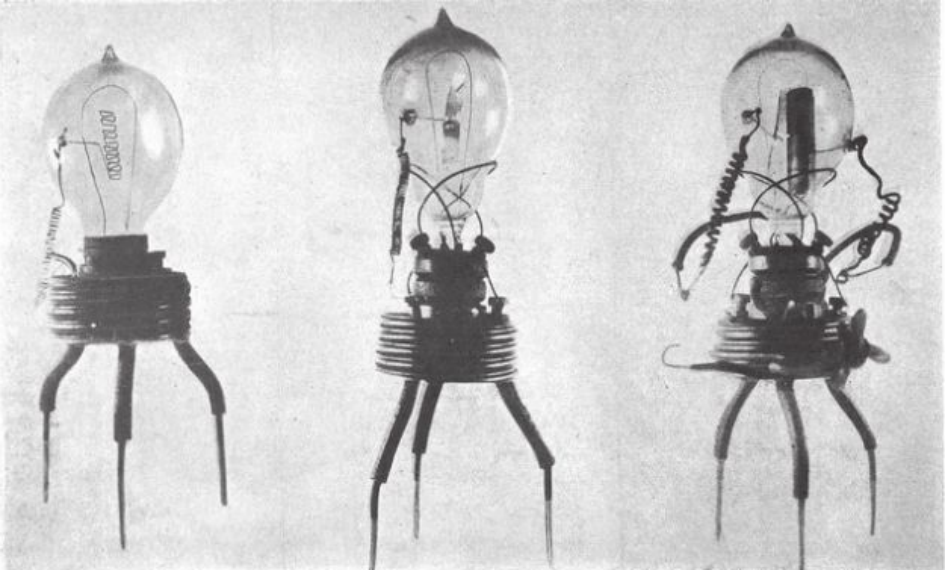

二.1904年:真空管的发明

在晶体管发明之前,常用的电子器件除了电阻、电容和电感之外,最重要的电子器件是真空管。

1880年,托马斯·爱迪生(Thomas Alva Edison)在研究电灯泡时,做了管壁的防尘防烟实验,他发现在灯泡管内独立电极与灯丝之间,在某种条件下会产生电流。该现象被称为爱迪生效应(Edison Effect),但他本人并不重视这一现象。

1904年,英国工程师约翰·弗莱明(John Ambrose Fleming)为了寻找可靠的无线电探测器,想到了爱迪生效应,制作了一个在灯丝与真空管四周有金属圆筒的器件——真空管二极管。

真空管二极管

1906年年底,在约翰·弗莱明发明的真空二极管的基础上,福雷斯特多加入了一个栅极,使真空管除了检波与整流功能外,还具有了放大与振荡功能。在此基础上,他发明了电子放大器,也进一步促成了近代无线电通信、长途电话、收音机、雷达、电视和电脑的发明,人类进入了电子时代。

福雷斯特发明的真空三极管

2.1 无线电广播和收音机

真空管的出现,以及在此基础上真空管放大器的发明,很好的应用在了无线电广播和收音机上,为无线电广播和收音机的发展打开了一扇大门。

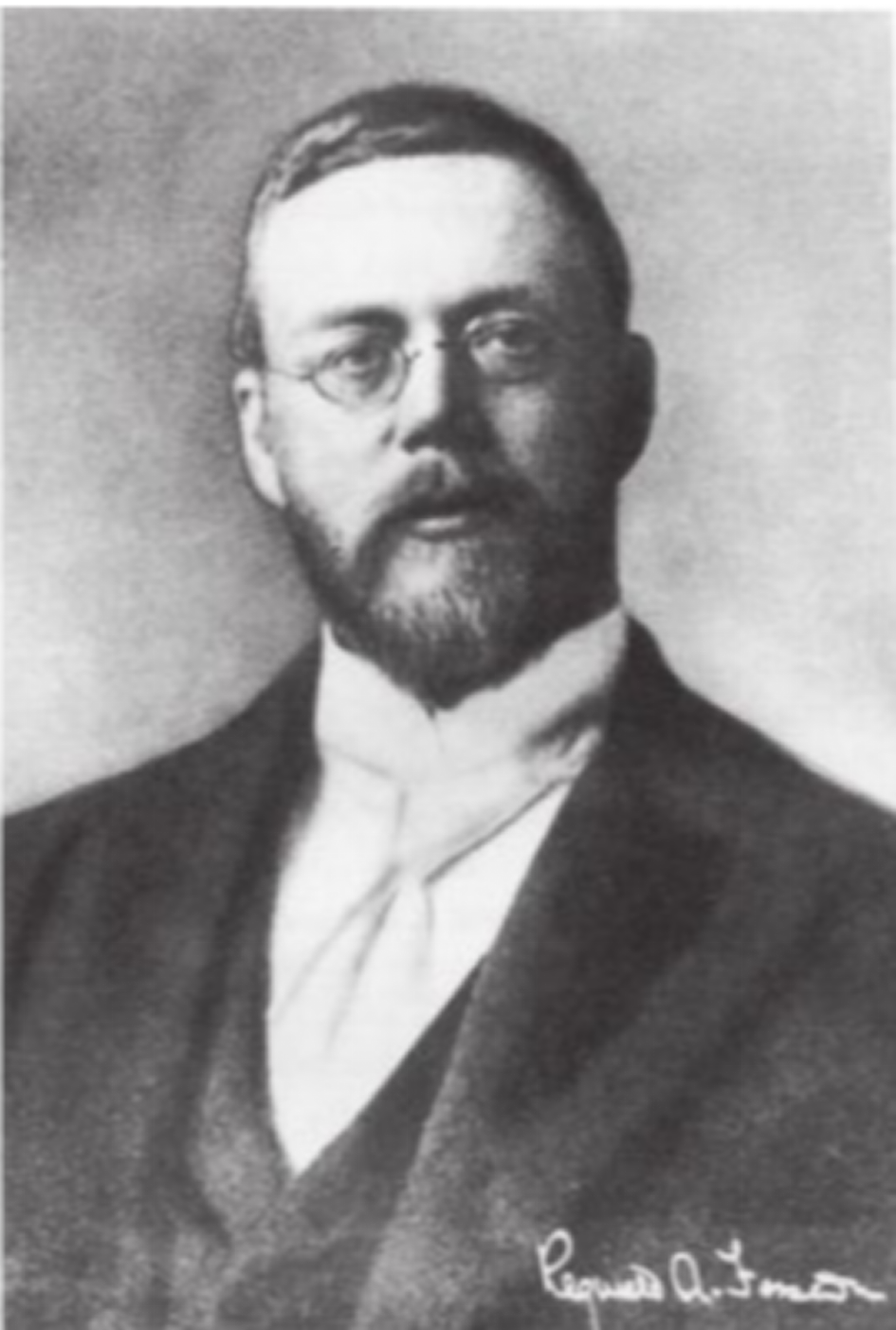

1906年12月24日,加拿大发明家费森登(Fessenden)在美国马萨诸塞州的布兰特罗克镇的国家电器公司(National Electric Company)128米高的无线电塔上进行了一次无线电广播。这是世界上第一次成功的无线电传声实验,被公认为是无线电广播诞生的标志,费森登也因此被称为无线电广播之父。

无线电广播之父费森登(Fessenden)

20世纪20年代,无线电广播和收音机迅速发展起来。1920年美国匹兹堡KDKA电台作为世界上第一家商业电台面向民众正式开播后,两年时间,到美国商业电台就超过了500家;1930年前后,使用交流电源的收音机研制成功,真空管收音机开始大规模地走进普通民众家庭。

1936年,随着广播电台事业的发展,国外制品的收音机在上海逐步得到普及,总数约在10万台以上;1937年7月,抗日战争全面爆发,上海无线电制造业受到打击,1945年后上海的无线电制造业重新得到恢复。1953年,新中国研制出了第一台全国产化的收音机——“红星牌”真空管收音机,并投放市场。

“红星牌”真空管收音机

2.2 真空管电子计算机

1941年,德国人朱斯(Konrad Zuse)制造出第一台可编程的电子计算机——Z-3电子计算机。这台计算机使用了大量的真空管,可处理7位指数、14位小数每秒能做三四次加法运算,做一次乘法运算需要3~5秒。

第一台可编程的电子计算机Z-3电子计算机

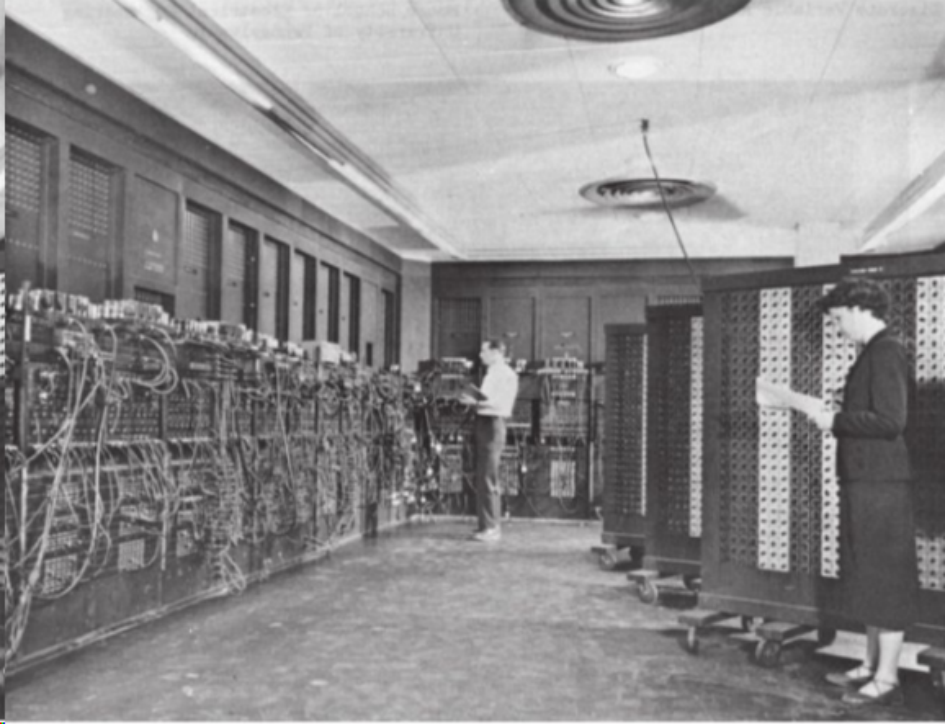

1946年,宾夕法尼亚大学的埃克特(John Adam Presper Eckert Jr.)等人在没有对ABC的介绍的启发下,研制出了以真空管为组件的第一代电子计算机——埃尼阿克(Electronic Numerical Integrator and Computer,ENIAC)。

第一代电子计算机:埃尼阿克

它有17 468个真空管,7200多个二极管,70 000多个电阻,10 000多个电容器和6000多个继电器,50多万个焊接点,机器被安装在一排2.75米高的金属柜子中,占地面积为170平方米左右,重30吨,运算速度每秒5000次加法,能在3/1000秒内完成两个10位数乘法。

- 成交数 --

- 成交额 --

- 应答率