国产芯片发展系列 | 中国芯片从无到有(1949—1977年)

1956年,美国科学家肖克利因发明锗晶体三极管获得诺贝尔物理学奖。同年,国家顺应全球半导体发展的趋势,提出“向科学进军”“中国也要发展半导体科学”的号召,制定了为期12年的《1956—1967科学技术发展远景规划》,并把半导体技术列为国家四大紧急措施之一。这一年,北京大学创建了我国第一个半导体物理专业,由黄昆任半导体教研室主任,谢希德任教研室副主任。至此,中国芯片从无到有,依靠自主研发,开启初期发展之路。

1957年,北京电子管厂拉制出了锗单晶,同年,该厂研制出了锗晶体管。距离国外美国贝尔实验室1947年发明半导体点接触式晶体管相差10年。

1958年,中国科学院王守武、王守觉兄弟研制出了我国第一批锗合金高频晶体管,并成功应用在109厂(现中国科学院微电子研究所)的109乙型计算机上。

1959年,在我国半导体先驱林兰英的带领下,中国研究人员拉制出了硅单晶。同年,李志坚在清华拉制出高纯度多晶硅。

1960年,中国科学院半导体研究所和河北半导体研究所成立,我国的半导体工业体系初步建成。同年,黄昆、王守武、王守觉、林兰英等半导体行业先驱开始研究平面光刻技术,并于1963年研发出了五种硅平面器件,成功应用于109丙型计算机上。这距离国外最早仙童半导体公司1958年的平面光刻技术相差5年。

1965年,王守觉在一块1平方厘米大小的硅片内,刻蚀了包含7个晶体管、1个二极管、7个电阻和6个电容的电路,我国第一块芯片诞生了。

1968年,北京成立了国营北京东光电工厂,上海成立了无线电十九厂,它们于1970年投产,主要生产晶体管-晶体管逻辑电路、CMOS钟表电路、A/D转换电路等芯片,成为中国芯片产业的南北二强;同年,国防科委在四川永川成立了固体电路研究所(现中电集团24所),是中国当时唯一的模拟芯片研究所;与此同时,上海无线电十四厂首家制成PMOS集成电路,开启中国MOS集成电路发展之路。20世纪70年代,永川半导体研究所、上海无线电十四厂又相继研制成功NMOS和CMOS芯片。

永川半导体研究所

1972年,我国自主研制的PMOS大规模芯片在永川半导体研究所诞生,实现从中小集成电路发展到大规模集成电路的跨越,仅比美国人晚了4年;同年,尼克松访华,中美邦交正常化,中国开始大量引进国外技术,全国40多家芯片厂建成投产。

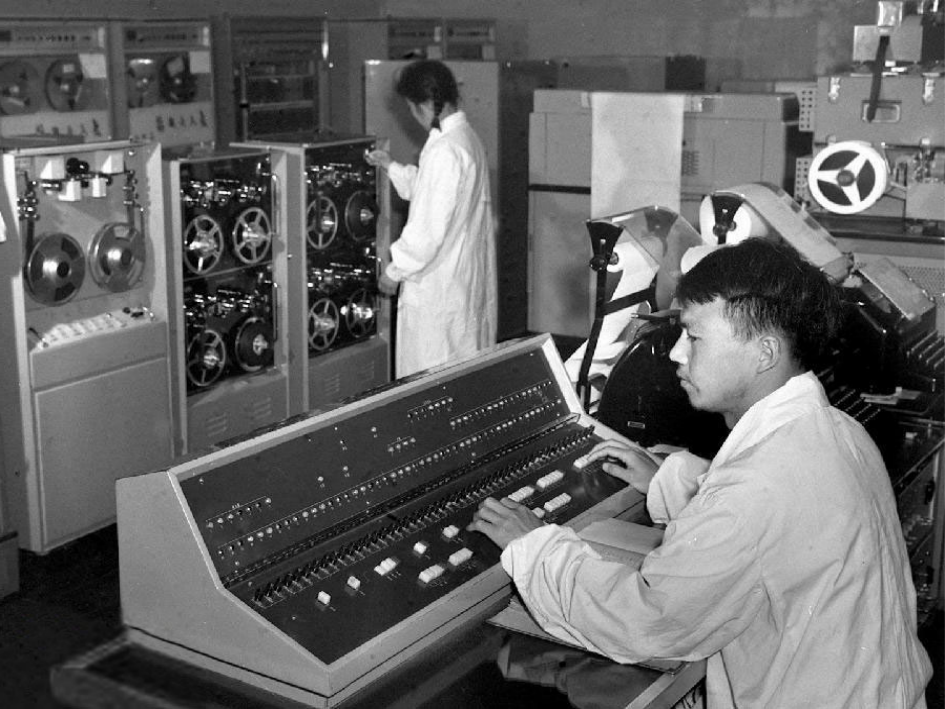

1973年,中国第一台每秒钟运算100万次的集成电路电子计算机试制成功,成为中国电子计算机发展的重要里程碑。

中国第一台集成电路电子计算机

1975年,中科院院士王阳元带领北京大学物理系半导体研究小组设计出我国第一批三种类型的(硅栅NMOS、硅栅PMOS、铝栅NMOS)1K DRAM动态随机存储器。这比美国英特尔公司研制的C1103晚了五年,但是比韩国、台湾要早四五年。

1976年,中科院计算所采用中科院109厂(现中科院微电子研究所)研制的ECL电路,成功制成1000万次大型电子计算机。

1978年,由王守武领导的中国科学院成立半导体研究所成功研制4K DRAM,次年在中科院109厂投入批量生产。

这一时期中国芯片产品从无到有,全面稳步发展,掌握了从单晶制备、集成电路制造等全过程技术,举全国之力,构建起中国半导体工业自主体系,与西方发达国家在半导体技术上的差距并没有非常大。但在进入1966年之后的十年里,在上世纪六七十年代成立的六百家半导体企业并没有成长起来,中国半导体技术的研发进程与国外的差距不断拉大。

- 成交数 --

- 成交额 --

- 应答率